NJFの読書日記

京極夏彦『狐花 葉不見冥府路行』感想:歌舞伎の舞台に咲く、ヒガンバナの物語

京極夏彦『狐花 葉不見冥府路行』を読んだ感想やあらすじを紹介します。

⚠: 物語の核心部分はぼかしていますが、多少のネタバレがあります。また、少し批判的な意見も書いています。

楽天ブックスはこちら「狐花 葉不見冥府路行(角川ホラー文庫)[京極夏彦]」。

目次

あらすじ

『狐花 葉不見冥府路行』は、ある武家に現れる幽霊と憑きもの落としを題材にした異色のミステリー。歌舞伎の原作として書き下ろされました。

時は江戸。物語の舞台となるのは、悪事によって地位と財を築いた作事奉行・上月監物(こうづき けんもつ)の屋敷。

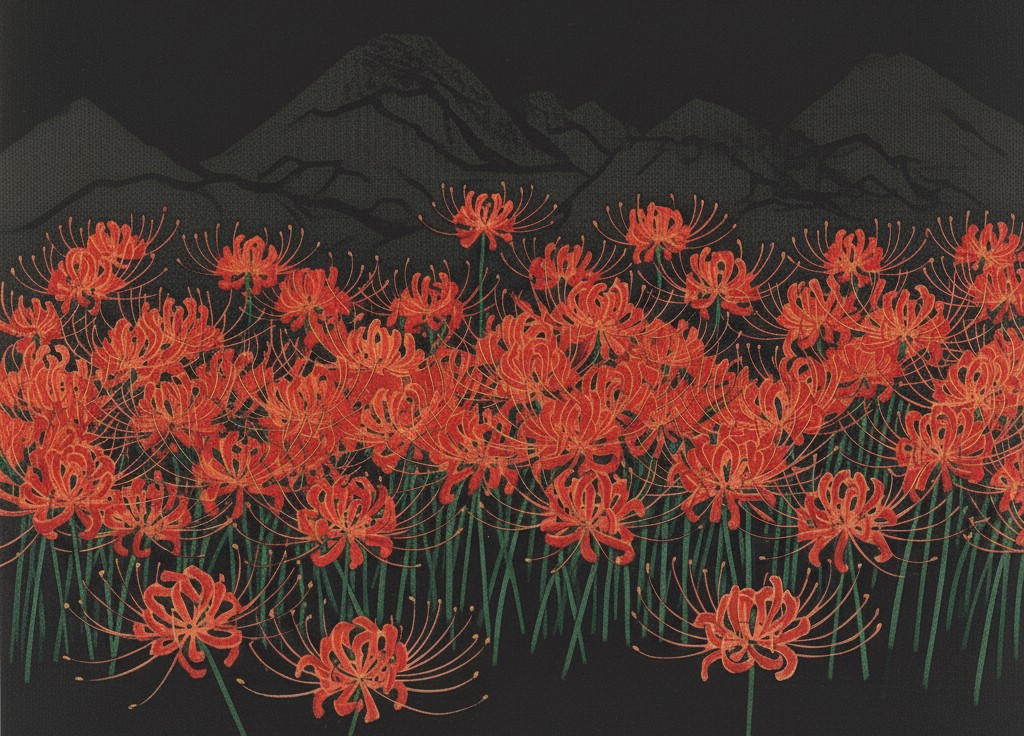

この屋敷の奥女中であるお葉(およう)は、近頃、頻繁に現れる一人の男の姿に畏れおののき、病に伏せてしまいます。その男の名は萩之介(はぎのすけ)。深紅の彼岸花を染め付けた着物を纏い、身も凍るほど美しい顔をしていますが、彼は「この世に居るはずのない男」――。

彼の出現をきっかけに、屋敷を覆う因縁と過去の罪が次々と明らかになっていきます。

読んで良かった部分

『狐花』を読んで良かったのは以下の点です。

- 百鬼夜行シリーズとのつながりを感じさせる仕掛け

- 「狐花(ヒガンバナ)」をモチーフにした章題の工夫が秀逸

- ヒガンバナの描写が美しく、物語の悲劇性を深めている

- 登場人物の心情を軸に進む展開で、謎解き要素と情感のバランスが取れている

中禅寺の祖先と思われる人物が登場したり、物語が『絡新婦の理』を思わせるような対話から始まったりと、百鬼夜行シリーズとのつながりを感じられる点が印象的でした。京極夏彦ファンには嬉しい仕掛けが随所に見られました。

タイトルの「狐花」はヒガンバナを指しています。ヒガンバナは別名や地方名が非常に多い花として知られていますが、各章のタイトルにはその別名が巧みにあてられています。限られた選択肢の中から、物語の内容や雰囲気に最もふさわしい名を選ぶセンスは見事で、こうした細やかな構成は読んでいて楽しく感じました。

また、ヒガンバナそのものの描写も美しく、登場人物たちが破滅へ向かう姿と重なり、悲劇的な物語をより印象的に彩っています。

さらに、登場人物それぞれの心情が物語の進行に深く関わっており、謎解きの要素を持ちながらもドライな印象がない、人間味のある展開となっています。京極夏彦らしい独特の空気感を味わえる作品だと思いました。

今ひとつな部分

歌舞伎の舞台のために書き下ろされた小説であるため、次のようにいくつか気になる点がありました。

- 話の分量が少ない

- 登場人物が少なめ

- 場面転換が少ない

- 登場人物による説明が多い

物語が短めなのは、上演時間が限られている舞台の性質上、仕方のない部分でしょう。ただ、小説として読むと、大きな物語の一部を抜き出したような印象があり、やや物足りなさを感じます。

登場人物の数は、分量のわりに決して少ないわけではないのですが、途中で退場する人物が多いため、全体としてはこぢんまりとした印象です。舞台上の制約を考えれば、同時に多くの人物を登場させにくいのも理解できます。

また、場面転換が少なく、回想などの挿入も少なめです。これも、歌舞伎では場面が変わるたびに舞台装置の入れ替えが必要になるため、自然な構成だと思います。

こういった部分を補うためか、登場人物がしばしば状況を説明します。舞台では小説のような「地の文」による補足がないため、台詞で説明を補うのは当然の工夫といえます。ただし、小説として読むと、その説明がやや多く感じられました。

たとえば、過去の殺人を登場人物たちが検証する場面がありますが、ほとんど会話だけで進むため、読者が思いつきそうな疑問点をあらかじめ潰していく「確認作業」のようにも見えます。この場面は、回想か何かほかの場面として描いたほうが、臨場感が出たのではないかと思いました。

また、終盤では因縁話が長く続き、まるで昔の落語や講談のような調子になります。

こうした構成のためか、どうしても「これは架空の物語である」という意識が強まり、妖艶で美しい場面であっても、やや芝居がかった印象を受けました。

もともと歌舞伎の上演を前提に書かれた作品なので、芝居がかって見えること自体は当然なのですが、小説として読むと、どうにも物語に入り込みづらく、「不信の停止」が保てないまま読了してしまった、といった印象です。

まとめ

全体として、物語はよくまとまっており、特に百鬼夜行シリーズファンにとっては見どころの多い作品です。一方で、京極夏彦の長編に見られるような衒学的な語りや圧倒的な構成力は控えめで、ファン以外にはやや小説としての欠点が目立ってしまうかもしれません。

それでも、短い中に漂う妖艶さや、ヒガンバナの赤に彩られた美しい悲劇性は印象深く、「京極夏彦の世界を凝縮した歌舞伎的ミステリー」として楽しめる一冊だと思います。