NJFの読書日記

『異邦人』を不条理と実存主義から読み解く:「太陽がまぶしかった」とは

カミュ「異邦人」の解説と感想です。特に「不条理」や「実存主義」などの視点から、私なりの解釈を紹介しています。

物語のあらすじや結論などのネタバレが含まれます。 また、解説は一般的に正しいかどうかはわかりません。 読んだのは窪田啓作訳の新潮文庫のものです。

| Amazonで見る | 楽天ブックスで見る |

目次

カミュ『異邦人』について

まずはカミュの「異邦人」についてまとめておきましょう。

作品の概要

「異邦人」はフランスの作家アルベール・カミュが1942年に発表した小説です。 カミュの代表作であるだけでなく、20世紀の実存主義文学や不条理文学の代表作と位置づけられています。 カミュがノーベル文学賞を受賞したのも、この作品の存在が大きかったと考えられています。

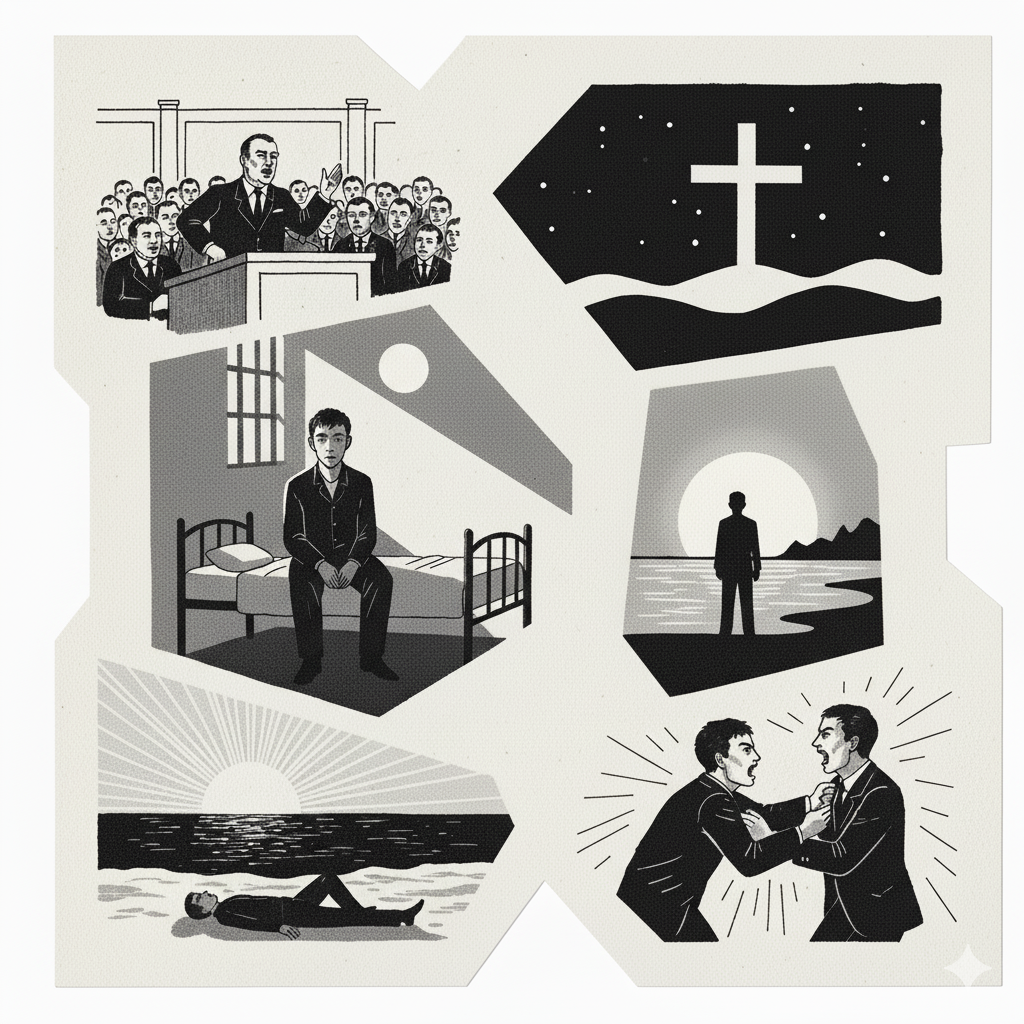

あらすじ

物語は主人公ムルソーの母の死から始まります。 彼は葬儀の場でも涙を見せず、悲しむ様子を示さないまま日常へ戻り、社会の常識や一般的な感情に無関心な姿が描かれます。

やがてムルソーは、些細な口論の末にアラブ人を射殺してしまいます。 裁判では、その行為そのものよりも、彼の無感情や社会規範から逸脱した態度が問題視され、死刑判決が下されます。

死を目前にしたムルソーは、世界の「無関心」を受け入れ、自らの人生に意味と幸福を見出し、その結果としての死刑を待ちわびます。

作者:アルベール・カミュ

アルベール・カミュ(1913-1960)は、不条理の哲学を追求したフランスの作家・思想家です。人間存在の不条理をテーマとしつつ、それに対する反抗や連帯の価値を説きました。代表作は『異邦人』や『ペスト』。1957年にノーベル文学賞を受賞し、20世紀の文学と思想に大きな影響を与えました。

解説

以下には物語の核心部分が含まれます。ネタバレされたくない人や自分なりの解釈を大事にしたい人は、読まないように注意してください。

『異邦人』の不条理とは

『異邦人』を読んで最初に戸惑うのは、「不条理」とは何なのか、という点ではないでしょうか。

この作品は「不条理文学」の代表作として知られています。同じく不条理小説の代表に、カフカの『変身』があります。『変身』では主人公が突然虫になってしまうという出来事が起こるため、その「不条理さ」は直感的に理解しやすいでしょう。

それに対して、『異邦人』の不条理はもっと抽象的で、つかみどころのないものです。そこで、ここでは『異邦人』に描かれた不条理のうち、特に重要な要素を取り上げて考えてみたいと思います。

不条理1 : 母の死への態度

ムルソーが母の死後も普段どおりの生活を続けたことは、『異邦人』における不条理の一つとしてよく挙げられます。現代の感覚からすると、「感情表現が不器用なだけでは」と思ってしまうかもしれません。しかし、そうではありません。ムルソーはただ、自分の感じたままに行動しているだけで、「本当は悲しんでいるけれど、それを表に出せない」といった描写はどこにもありません。

ここで重要なのは、「自分が実際に感じている感情」と「社会が期待する感情表現」との間にずれがあるということです。つまり、実際には悲しんではいなくても、悲しんでいると演技した方が社会的には受け入れられるという、偽善的なシステムが不条理、ということです。このことは、物語後半の裁判の場面でさらに明確になります。

また、ムルソーは「母の死」が「悲しむべきこと」という、社会からの意味の押しつけを拒み、本来は意味のない世界をあるがままに受け入れているとも考えられます。これは、物語の最後でムルソーが世界の「やさしい無関心」を受け入れる場面へとつながっていきます。

不条理2 : 「太陽がまぶしかった」からという動機

「太陽がまぶしかったから殺した」というのは、『異邦人』の中でも特に印象的な不条理のひとつです。にもかかわらず、作中ではその背景や理由について、ほとんど説明されません。

これは、たとえば同じく不条理小説の名作、カフカの『変身』で、主人公が芋虫になったのと同種の、物語の「設定」の一つのようなものだと私は考えています。そのため、背後に特別な理由を考える必要はないという立場をとります。

ただし、もし太陽がまぶしくなかったら、ムルソーは殺人を犯していなかったでしょう。そのため、この動機は、世界が偶然の積み重ねでしかないこと、つまり合理的な因果関係では説明できない現実を象徴していると言えるでしょう。

この動機については、あとでより詳しく私なりの解釈を紹介します。

不条理3 : 欺瞞に満ちた裁判

『異邦人』のあらすじなどでは、殺人の罪に対する罰であるのに、普段の素行などが問題とされ、死刑となる部分がよく取りあげられます。そのため、読む前は「本来の罪とは別の部分で裁かれる」ことが「不条理」なのかと思っていましたが、そう単純ではなさそうです。

そもそも、人を殺しているのにその理由が理解しがたく、反省している様子もない人物が、すぐに社会に出きたら問題でしょう。ニュースなどでも、「犯罪の動機」や「反省の有無」や「再犯の可能性」などが量刑に影響しているのをよく見かけます。死刑が妥当かどうかまではわかりませんが、ある程度罪が重くなるのは自然なことです。

そのため、「本来の罪とは別の部分で裁かれる」ということを単純に不条理とするのは無理があります。

では、カミュの意図する「不条理」は、何なのか。

作中の裁判では「反省しているかどうか」が罪の軽重を変えるのではなく、実際には「反省しているように演じること」が罪の軽重を決めることが暗示されています。つまり、素直に自分の気持ちを証言するより、反省しているふりをしてずる賢く立ち回った方が得なわけです。これは、裁判本来の主旨から大きく外れています。その部分が「不条理」とされているのです。

獄中のムルソーの元を訪れた司祭は、ムルソーに対して懺悔を促します。宗教的な情熱からの行為なのでしょうが、ともすれば、真の反省はともかく、「罪を軽くしたければ懺悔しよう」と諭しているかのようにも見えます。

さらに裁判の場面では、証人達はムルソーに対して中立的か同情的な人も登場します。対して検事は、ムルソーが社会規範から逸脱した悪人だと糾弾します。証人達に比べると、言動などが大げさで芝居がかっており「正義を演じている」といった印象を受けます。

そういった描写から、読者は「ムルソーも反省した演技をすればいいのに」と思ってしまいます。つまり、私たちは無意識のうちに「演じることが得になる社会の不条理」を受け入れてしまっている。そこにこそ、カミュが描いた本当の不条理があるのだと思います。

不条理4 : 世界と自分の間のギャップ

死刑を待つ獄中で、ムルソーは自分や他人の生死の意味について考えます。彼はやがて、他人の生死は自分には意味がなく、自分の生死も他人には意味がないことに気づきます。世界は、自分に何の意味も与えず、ただ無関心に存在しているのです。

人間は生きる上で「意味」や「目的」を求めます。しかし、偶然の積み重ねでしかない世界は、それに応えてはくれません。それでも死だけは平等に訪れます。母の死も、アラブ人と出会ったことも、太陽がまぶしかったことも、すべて偶然の出来事です。ムルソーはその瞬間ごとに感じるままに行動してきました。そして、その結果として死刑に至ります。

現実の世界でも、物事は人間の意志とは関係なく起こり、結果がもたらされます。宗教が説くように、信仰によって神が救ってくれることもありません。それは人間が望んで作り上げたシステムに過ぎないのです。

人が求める「意味」と、世界が与えるものとの間にあるこのギャップこそが、『異邦人』が問いかける最も重要な不条理だと思います。

この不条理は、一読しただけでは理解しにくいかもしれません。私も最初は「わかったような、そうでもないような」という感覚でした。調べていくうちに、カミュの『シーシュポスの神話』を読むと理解しやすいと知り、実際に読んでみました。冒頭でまさにこのようなテーマが語られています。『異邦人』だけで言葉にして説明できるぐらい理解するのは、少し難しいと思います。

結末部分の解説

結末部分、ムルソーと司祭が言い争うぐらいの内容も理解しにくい気がするので、私なりの解釈を解説しておきましょう。

結末部分では、獄中のムルソーを司祭が訪問します。司祭は、たとえ死刑囚であっても、信仰を通じて人生の意味や目的を見いだせると語りかけます。しかし、ムルソーは拒絶し、怒鳴り散らして司祭を追い返してしまいます。

宗教は、人間が作り出した「生きる意味を与えてくれるシステム」です。信仰すれば神様が救ってくれます。人間の行動(信仰)に意味を与えてくれます。死後の世界まで用意して至れり尽くせりです。

しかし、裁判の場面で明らかになったように、改心した演技をするだけで欺けてしまう、脆弱なシステムに過ぎません。ムルソーが激昂した理由は、そのようなシステムによる偽りの希望(死後の世界・宗教による救済)を押しつけられたためでしょう。

ムルソーが悟ったのは、世界は人間に対して無関心だということです。宗教のように、人に意味や目的を押しつけることはありません。ムルソーがどれだけ特異な「異邦人」であったとしても、受け入れてくれます。検事や司祭のように断罪したり憐れんだりしません。

ムルソーは、他者から与えられる意味を拒み、自分の感じるままに生きてきました。社会はそれを理解せず、彼を裁きましたが、無関心な世界だけが彼をそのまま受け入れます。彼はそのことに気づき、それを「やさしい無関心」と呼ぶのです。

このとき、ムルソーは世界と調和します。誰かの期待に応えるためではなく、自分の感じた真実のままに生き、それが世界に受け入れられたことに幸福を見いだすのです。

そして罵声を浴びて処刑されることを、むしろ「望み」だと考えます。それは彼が自分の真実を偽らずに生き、社会の欺瞞と決別し、世界と調和した誇るべき結果だからです。また、「死刑は不名誉なこと」といった世間の与える意味も否定し、自分なりの意味を与えたとも考えられるでしょう。

「実存主義」やほかの思想との関係

『異邦人』は「不条理文学」と並んで、「実存在主義文学」の代表作とも言われます。「不条理」についてはすでに解説したので、ここでは作品の背景にある「実存主義」や、それに続く哲学思想を簡単に整理してみましょう。

実存主義と『異邦人』

実存主義は、「(人間は)まず存在し、そこから本質(生きる意味など)は形作られる」という哲学思想です。19世紀末ぐらいにはその源流とされる考え方が存在していました。

キリスト教などの視点で考えると、人間は神が作ったのですから、作ったからには何か意味があると考えるのが普通です。つまり、「意味や目的がまず存在し、そのために人間が生まれた」と考えます。それに対して実存主義は、「意味や目的が先にある」のではなく、「人が生まれて、そこから自分で意味を見つけていく」と逆の立場をとります。

20世紀半ばになると、ヨーロッパは2度の世界大戦を経験し、膨大な死者を目の当たりにします。宗教はもはや人々を救えず、科学や政治思想も戦争の道具となっていきます。

希望を失った人々にとって、「人は何のために生きるのか」という問いは、より切実なものになっていきました。そんな時代に、「他人の価値観ではなく、自分の感覚や考えに従って生きる」という実存主義の考え方が広がっていきます。

ムルソーのように、自分の感じたことをそのまま受け止める人物像は、まさにその時代の空気を体現していたのです。だからこそ、『異邦人』は多くの人の心をとらえ、高く評価されたのでしょう。

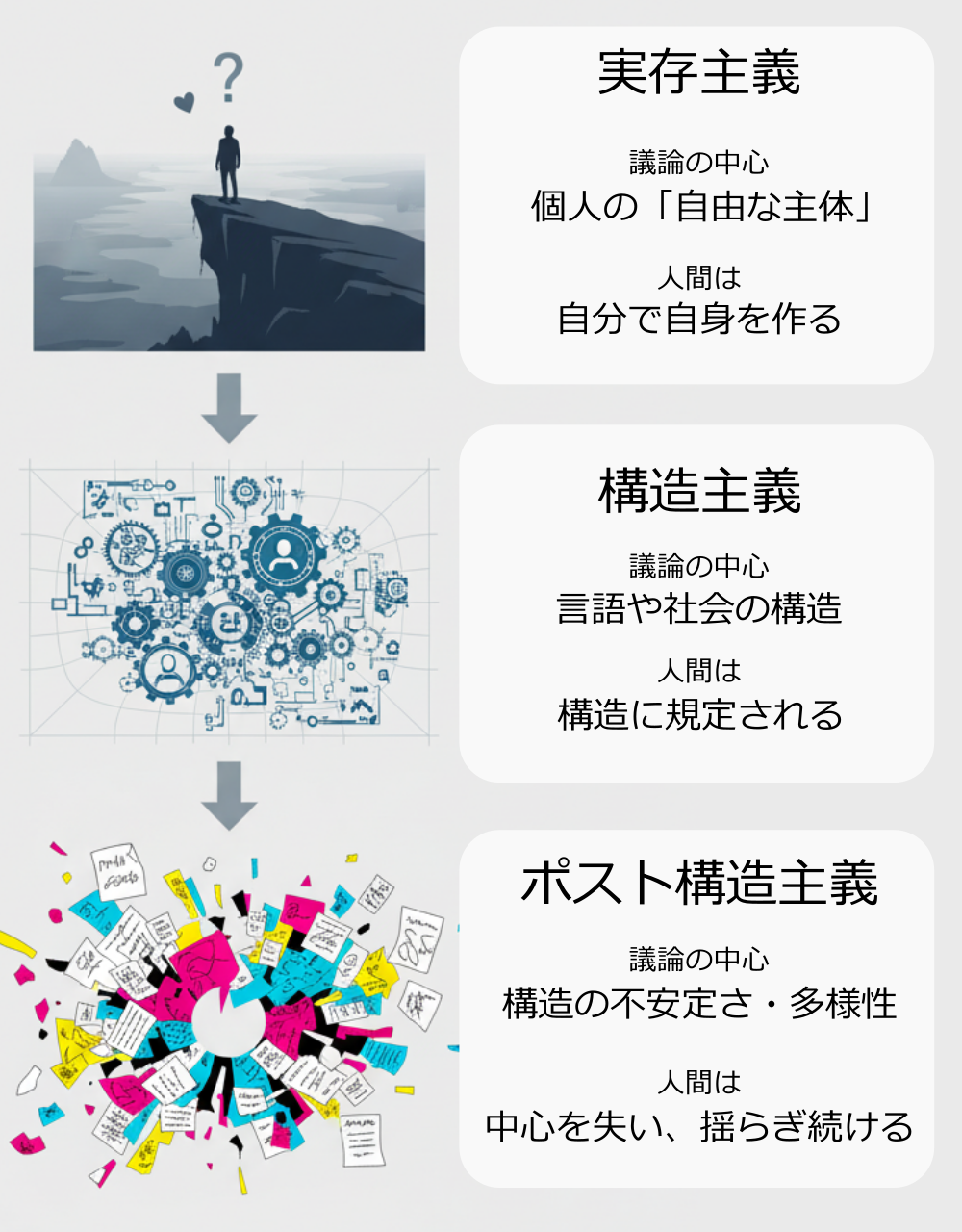

実存主義のその後: 構造主義とポスト構造主義

実存主義のあとには、「構造主義」や「ポスト構造主義」といった新しい考え方が登場しました。現在では、実存主義よりもこちらのほうが主流です。

構造主義は、人間の行動は言語や社会、文化などの構造が決めるという思想です。1950〜60年代ごろに言語学や社会人類学などの研究から生まれました。

実存主義で重視された人間の自由や主体性よりも、人を取り巻く社会や文化などの構造を重視します。つまり、人間は自分の意志で行動しているようでいて、実は社会のルールや文化的背景に大きく左右されている、という見方です。

ポスト構造主義は、1960~1970年ごろに生まれた、構造主義を発展させて生まれた思想の総称です。「真理」「構造」なども不変ではなく、流動的、相対的なものと考えます。

3つの主義をまとめると

これらの思想を個人の経験のレベルに落とし込んでまとめると、次のようになるでしょう。

- 何をしていいのか分からず、インドに自分を探しに行っていたのが(実存主義)

- 自分など見つからないので、社会との関係性の中に自分があるのではと思い始め(構造主義)

- その社会も意外と流動的で頼りにならず、つねに立ち位置を確認するためにSNSを見続ける(ポスト構造主義)。

もちろん、これは複雑で適用範囲も広い思想を、個人レベルにのみ限定にして簡単にしており、本来の姿とは大きく異なっています。しかし、この記事のあとの議論では、この程度の認識で十分です。

現在では、多くの人が知らず知らずのうちにポスト構造主義的な感覚を持っているかもしれません。 「価値観は人それぞれ」「どれも正解」という考え方は、この流れに近いものです。一方で、実存主義のように「自分はどう生きるべきか」と個人の内面に踏み込む思想は、やや少数派になっています。

ただし、実存主義はいまでは価値がないというわけではありません。そもそも、実存主義は「生きる意味をどう見出すか」ということを突き詰めた結果生まれた思想です。一方、構造主義は言語学や文化人類学といった分野で、「社会がどうなっているか」を学問的に研究した結果生まれています。つまり、出発点がまったく違うのです。

構造主義やポスト構造主義的な考え方の方が、社会との軋轢が少なくて「楽に」生きられるかもしれません。しかし、「幸せに」生きられるかどうかは別問題です。そのため、どれが優れているか、といった評価はあまり意味がありません。

現代の日本人として異邦人を見てみる

実存主義という立場は脇に置いて、ポスト構造主義の時代に生きる、今の日本人の感覚から『異邦人』を見てみたいと思います。

いまの時代、「自分」というものは昔ほどはっきりした形を持っていないように感じます。たとえば、気に入った音楽やゲーム、アイドル、食べ物、ファッションなどは次々と入れ替わり、たいてい一年も経たずに飽きてしまいます。

場面ごとに自分を演じ分けるのも当たり前になっています。SNSで不用意なことを書けば炎上しますし、職場での言葉ひとつでハラスメントと受け取られることもあります。周りの空気を読まず、自分の考えだけを押し通すのは、かなり難しい時代です。しかも、その「周りのルール」自体もどんどん変わっていきます。

さらに、人間に近いことができるAIが登場し、そこからの類推で人間に何か普遍性のあるものが存在するという考えが、幻想に過ぎないのではないかという思いが強くなってきています。

AIはアルゴリズムにデータを与えれば、あたかも人間のように行動し、与えるデータによって行動は変わります。では、人間も状況によって行動を変える機械的なものに過ぎないのでは、と考えるのは自然でしょう。

つまり、人間には核となるような「自分」といったものはなく、常に揺らいでいるのを否が応でも感じざるを得ないわけです。

こうした中で、「自分の感じたままに生きる」ムルソーの姿勢は、今の私たちには少し遠いものに感じられます。そもそも、その「自分」自体が不安定で、まわりの影響の中で形作られています。それに従ったところで、結局まわりに合わせているのと大して変わらないのでは、と考えてしまいます。

また、『異邦人』が書かれたころに比べれば、現在の日本は平和です。少なくとも「生きていればそのうちいいこともある」という言葉を無邪気に信じられる程度には平和です。

そんな時代に生きている私たちにとって、自分の信念を貫いて死刑を受け入れるムルソーの姿は、世界大戦により、いつ死ぬともしれない時代を生きた当時の読者よりも、理解しにくくなっていると思います。

とはいえ、『異邦人』がまったく理解できないというわけではありません。まわりに合わせて自分を変えていくうちに、「自分がなくなっていくような気がする」と感じたことのある人は多いと思います。自分の中に何もないのではないか、という虚しさを覚えることもあります。

そんなとき、ムルソーのように「感じたままに生きる」姿には、どこか憧れのような気持ちを抱きます。発表された当時と同じ受け取り方はできなくても、『異邦人』が持つ価値や問いかけは、今の時代にも確かに通じるものがあるのだと思います。

「太陽がまぶしい」: 共感を拒む動機

「太陽がまぶしかったから」という殺人の動機がどうにも理解しがたく、最初のうちはあまり話に入り込めないと思っていました。しかし、文学的には非常に高く評価されている部分でもあります。

そこで、この部分がどう価値があるのか自分なりに考えました。その考察を持ってこの記事を締めくくりたいと思います。

なぜこの動機が必要なのか

「太陽がまぶしかったから」という殺人の動機がどういった役割を果たしているか考えるために、より理解しやすい「そうしないと家族が殺されるから」としましょう。

すると、その場合、死刑を受け入れた理由は家族を守るためです。「自分で感じた真実に従う」というものではなくなってしまい、カミュが言いたかったことが全く伝わりません。

つまり、読者の共感を拒んでいるからこそ、自分の感覚を最後まで信じて処刑までされてしまう、という結末が、より明確なメッセージ性を持つのです。

さらに、この共感を拒む動機によって、『異邦人』は時代を問わない普遍性を勝ち得ています。

『異邦人』が公開されて70年以上経って、ある程度の多様性を認めるのが普通になりつつあります。しかし、現在でも、この動機は一般的には受け入れられません。「太陽がまぶしかった」から殺人を犯すことは、おそらく今後も広く受け入れられる日はこないでしょう。

もし、「太陽がまぶしかった」から殺人を犯す、という部分を除けば、ムルソーは、

- 感情表現が下手

- 少し変わったこだわりがある

- 情が少し薄め

- 要領が悪い

といった、少し風変わりな人物で片づけられることもできたしょう。

しかし、「太陽がまぶしかった」という動機は、このような凡庸な解釈を完全に拒んでいます。

つまり、共感を拒むこの動機こそが、ムルソーを未来永劫にわたって孤独な「異邦人」にしているのです。

「共感」は価値観の一つに過ぎない

共感しやすい物語が理解しやすく人気を獲得しやすいのは確かです。しかし、共感というのは価値基準の一つに過ぎません。たとえば論理性、構成の妙、美しい表現、発想力、思想など文学を評価する基準はほかにいくらでもあります。

共感が評価されやすいのは、同じ感情を持ったことがあるので理解しやすく、それゆえ比較的多くの人の心に響き、商業的に成功しやすい、というのが大きいと思います。

もちろん、共感は文学における重要な価値観の一つです。しかし、共感の偏重は弊害を引き起こします。

生や死といった普遍的なテーマ以外で、共感しやすいのは同じ文化や性別、年齢、共通の体験などがある場合です。共感を重視しすぎると、そういったものが登場する物語ばかり読むようになり、読書体験が狭まってしまいます。

それでも、読書だけであれば問題は少ないでしょう。しかし、実生活でも共感を得やすい狭いコミュニティに閉じこもるようになり、異なる文化を排斥するようになると、世界がどんどん狭まります。そして、共感の偏重はそれらのコミュニティ間の分断と衝突を生みます。そういった分断と衝突が、最終的に人を殺していることは、ニュースなどでよくご存じのことでしょう。

「共感できないから価値がない」ではなく、「共感できないから価値がある」と考えることも重要だと、『異邦人』は教えてくれています。

まとめ

カミュの『異邦人』を「不条理」と「実存主義」の視点から解説し、物語の核心のひとつである「太陽がまぶしかった」という動機が、作品にどのような意味をもたらしているのかを考察しました。

あくまで私なりの解釈なので、どの程度一般的に受け入れられるかはわかりません。ですが、少し理解しにくい『異邦人』という作品を読み解く手助けにはなるのではないかと思います。